大家好!欢迎收听本期

文博研学微课堂~

大家看到图片上的红色陶器了吗?

它的全名叫做红陶鬹,

今天我们的故事,

就是从这个它开始讲起的~

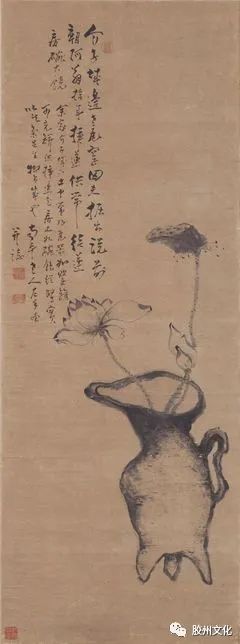

话说那是1958年的冬天,山东大学有位历史系的教授,名叫刘敦愿,有一天,他无意中发现了一幅博古图,上面描绘了一个造型奇特的陶器,上窄下宽,瓶口尖尖颇像鸟的嘴巴,里面插了几株莲花,有的含苞待放,有的已经结出了莲蓬。刘敦愿发现,画中的这个瓶子虽被作者进行了艺术化的处理,有些变形,但依然包含了流、鋬、足三个元素,是非常典型的一件古陶鬶。这种陶器在远古时期被先民们普遍用来盛水或煮水的。为什么这幅画中会出现一个几千年前的器物,这幅博古图又是谁画的呢?紧接着,刘敦愿看到了画中左上角的题诗,诗中写道“介子城边老瓦窑,田夫掘出说前朝,阿翁拾来插莲供,常结莲房碗大饶”。意思是说,农夫在田里劳作挖出了这件陶瓶,说是前朝的东西,老夫就把它讨来带回了家,插了几株莲花,长得很好,过了不久竟长出了莲蓬,足有碗口那么大。后面还配了一段文字,“余家介子城下,土中常得瓦器如罂罐,可充瓶供,插莲花房大如碗,饱绽坚实,以其气足,生物有成也。”落款是高南阜左笔,并盖有高凤翰的印章。刘敦愿多年来对山东地方历史多有研究,他非常熟悉高凤翰这位历史人物。高凤翰,是我国十七至十八世纪著名的扬州派左笔书画家及篆刻家、诗人。清山东莱州府胶州三里河南村人。他一生笔耕不辍,留下了许多优秀的艺术作品。乾隆二年(1737年)病废去官,漂泊江湖五年,乾隆六年(1741年)夏回故乡,于乾隆十三年腊月病逝于三里河家中。

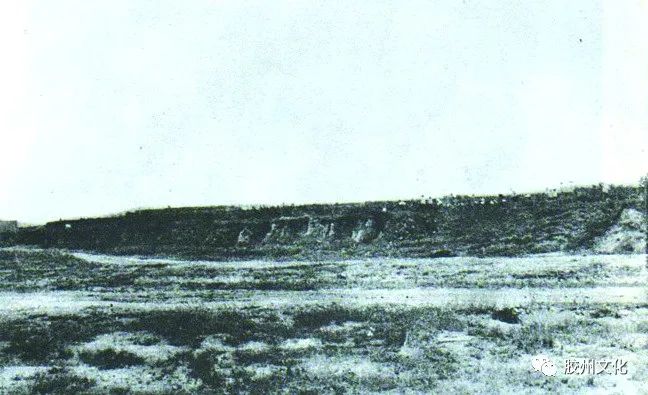

而他在诗中所说介子城就是指今天胶州市三里河地区。这一发现引起了刘敦愿极大地兴趣!他猜想,难道高凤翰的家乡三里河真的有古遗址吗?带着这个疑问,他与同事们去往了三里河一带进行了调查,果真在附近找出了一些陶片。

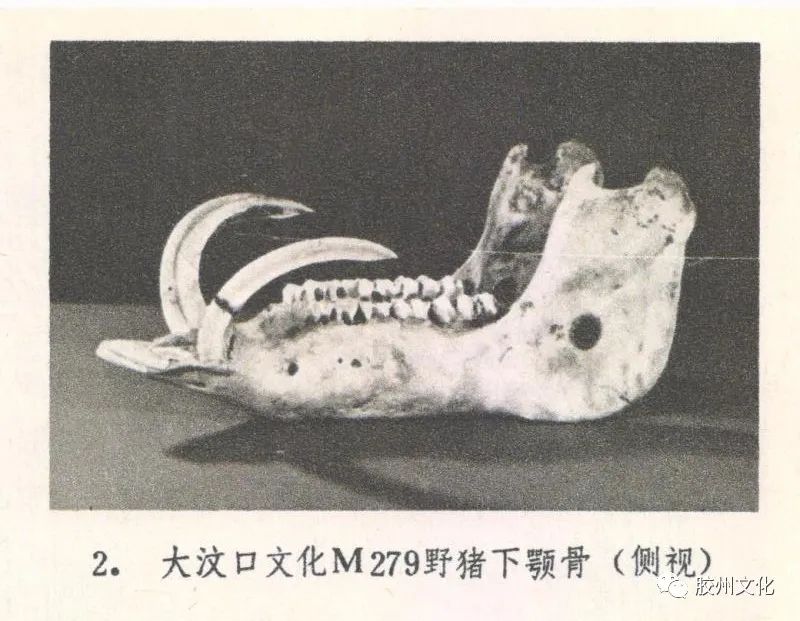

1974年,中国社会科学院考古研究所与山东省文物部门,根据刘敦愿的这一发现,对胶州市三里河地区进行了考古发掘,果然发现了一处古代遗址,专家便将它命名为,三里河遗址!专家们发现,当时的先民们生活在这里,农耕渔猎自给自足,景象一派繁荣。通过发掘,专家找到了当时先民的固定住所,并且在住所内部找到了储存的1立方米粟,也就是小米,说明当时小米已经作为人们的主要粮食。不仅如此,渔猎也是当时生产活动的主要方式,猎取的对象主要是四不像和野猪,捕捉的鱼类则主要是黑鲷鱼、梭鱼、蓝点马鲛鱼等等,并且先民在当时对鱼类回游习性有了基本的掌握。同时啊专家推断当时的先民已经掌握了家畜的饲养,家畜类型主要是猪和狗为主,因为三里河中遗址发掘了猪骨架和大量的猪下颌骨,而且还出土了两件造型奇特的猪形鬶和狗形鬶,造型精美,兼具实用性和观赏性。其中的狗形鬶憨态可掬,昂首张嘴,呈 仰天吠叫状,活灵活现,非常珍贵,充分体现了当时人们独有的审美。不仅如此啊,专家们还欣喜的发现,三里河遗址的出现解决了考古学界多年来的争议问题,就是大汶口文化和龙山文化谁先谁后的问题。三里河遗址的地层堆积分上下两层,下层为大汶口文化晚期遗存,上层是龙山文化遗存。下层堆积距今4500年前后,上层则距今4300-3800年前后。

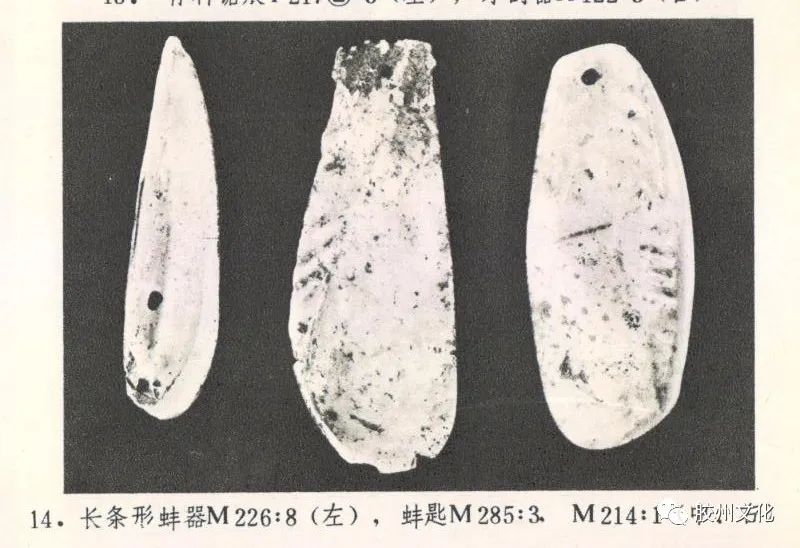

三里河遗址出土了石器、陶器、玉器,蚌器共两千多件,曾经在高凤翰的画中出现的红陶鬹更是数不胜数。与此同时,三里河遗址还出土了31件薄胎高柄黑陶杯,形态各异,专家通过观察发现这31件均是手工制作,并且造型非常精美,最精致的,盘口边缘只有0.3毫米,相当于蛋壳的薄度,相当震撼!国家博更是收藏了多件三里河遗址的黑陶,他们器型多样,精美完整,代表了新石器时代人类制作陶器的高超水平。

高凤翰用左手绘制的一幅水墨画,打开了三里河遗址的神秘大门,听众朋友们,如果您对三里河遗址出土的文物感兴趣,欢迎您来到胶州博物馆,亲眼感受4000-5000年前先民在胶州三里河地区生活的景象!